E

s difícil establecer las líneas que delimitan el erotismo, la pornografía, la sensualidad, el placer, el amor y el cariño. Aunque cada palabra tenga su significado y se le asocie a un hecho determinado en el acervo de conocimientos individuales, todas están interrelacionadas y se engloban bajo la incalculable influencia de un denominador común: el sexo. Como una autoridad polifacética, el sexo es una constante extrapolable a cualquier ámbito de nuestras vidas. Su influencia en la cotidianidad ha quedado reflejada a lo largo de la historia, desde el venusiano arte prehistórico hasta los tratados psicoanalíticos freudianos. Hoy el sexo está más presente que nunca en nuestras vidas. Es más accesible, más variado; ha dejado de ser un tabú y se ha convertido en una realidad social que todos, con mayor o menor pudor, acabamos aceptando. Ahora mismo usted no estará pensando en otra cosa salvo en sexo.

Es por esto que el cine erótico, en todas sus vertientes, siempre resulta tan atrayente. La sola mención del sexo activa la mente, que asocia el concepto a experiencias personales que ejercen su influencia sobre nuestra realidad individual. Por el contrario, las armas del cine son más efectivas que las de la mente: la imagen real e inmediata arranca al pensador del mundo de las reminiscencias y las imaginaciones imposibles y lo convierte en un espectador atento, en un voyeurista hitchcockiano que se dedica a observar, analizar y examinar atentamente cada uno de los detalles que le ofrece esa materialidad imprimada en celuloide. Esa materialidad es, además, fruto de una mente ajena, por lo que resulta doblemente atrayente. Es más, el poder de la imagen pone en entredicho hasta la complejidad de la literatura, en su laborioso afán de profundizar en los detalles. Una imagen vale más que mil palabras. Y es que la imagen es física y material, y aunque no se pueda sentir su calor o acariciar, sabemos que es real y está viva.

En Cuentos inmorales Walerian Borowczyk transgrede todos los clichés y crea un universo personal, extremadamente complejo en su trasfondo pero sencillo en su realidad más inmediata. Digo complejo por lo enrevesado que supone analizar el origen de los deseos y sencillo por la facilidad con la que su consecuencia materializada proyecta su influencia sobre el espectador. El cineasta utiliza sus fantasías eróticas como hilo conductor para unir cuatro episodios (cinco en algunas versiones) con diferentes personajes y ambientados en épocas y lugares distantes en el tiempo y en el espacio. Cuatro episodios cargados de erotismo, sensualidad y pasión, de unos veinte minutos de duración cada uno, y a cada cual va asociado un tema concreto: la virginidad, la masturbación, el deseo por lo abyecto, la homosexualidad y el incesto.

En el primer episodio, La marea, dedicado a la virginidad y a la pérdida de la inocencia, un joven adolescente viaja con su prima a una pequeña playa rocosa perdida entre barrancos. Rodeados de un paisaje idílico, donde la brisa de la tarde embravece el mar cristalino y el sonido de las olas acalla sus palabras, él le ordena – como si de un juego se tratara – satisfacer sus ansias de sexo. La belleza pictórica que derrocha esta primera parte es equiparable a los mejores trabajos de algunos cineastas consagrados (no puedo evitar recordar el sonido que hacían las aguas tirrenas de La aventura al chocar contra las escarpadas islas Eolias). La pureza del paisaje se asocia a la inocencia de la joven; las cada vez más peligrosas olas del mar, al deseo consumado del adolescente.

A La marea le sigue Thérèse Philosophe, contextualizada en el siglo XIX (cada episodio retrocede varias décadas en el tiempo respecto al anterior), donde una joven puritana, encerrada en su habitación por su mala conducta, acaba utilizando a Dios como excusa para masturbarse. Si establecemos una línea comparativa, Thérèse Philosophe es una de las partes menos logradas, aunque no por eso carece de valor. Es una historia sobre el pecado y la lujuria, pero el estatismo de sus imágenes y la falta de profundidad de su personaje principal lo convierten en un episodio menor dentro del conjunto.

El tercer puesto le corresponde a Erzsébet Báthory, donde una condesa del siglo XVI se dedica a reclutar a mujeres jóvenes que encarcela en su palacio y a las que luego sacrifica para bañarse en su sangre. Al mismo tiempo mantiene relaciones íntimas con su hermosa ayudante. Lo más interesante de este episodio son sus posibles influencias sobre Saló o los 120 días de Sodoma. Aunque carente escatologías (cortesía de los desvaríos del Marqués de Sade) y de la crítica política de la que hace gala la película de Pasolini, sí es cierto que hay varios aspectos comunes en ambas cintas (la reclusión en el palacio, los sacrificios, las muchedumbres de jóvenes cuerpos desnudos), por lo que puede deducirse que cierta influencia se extiende de una a otra. Pero es una mera conjetura, pues tan solo hace falta recordar la polémica que generó la Solaris de Tarkovsky al estrenarse: la crítica decía que era un intento de copia de la odisea espacial de Kubrick (estrenada también un año antes) a pesar de que el director ni siquiera la había visto.

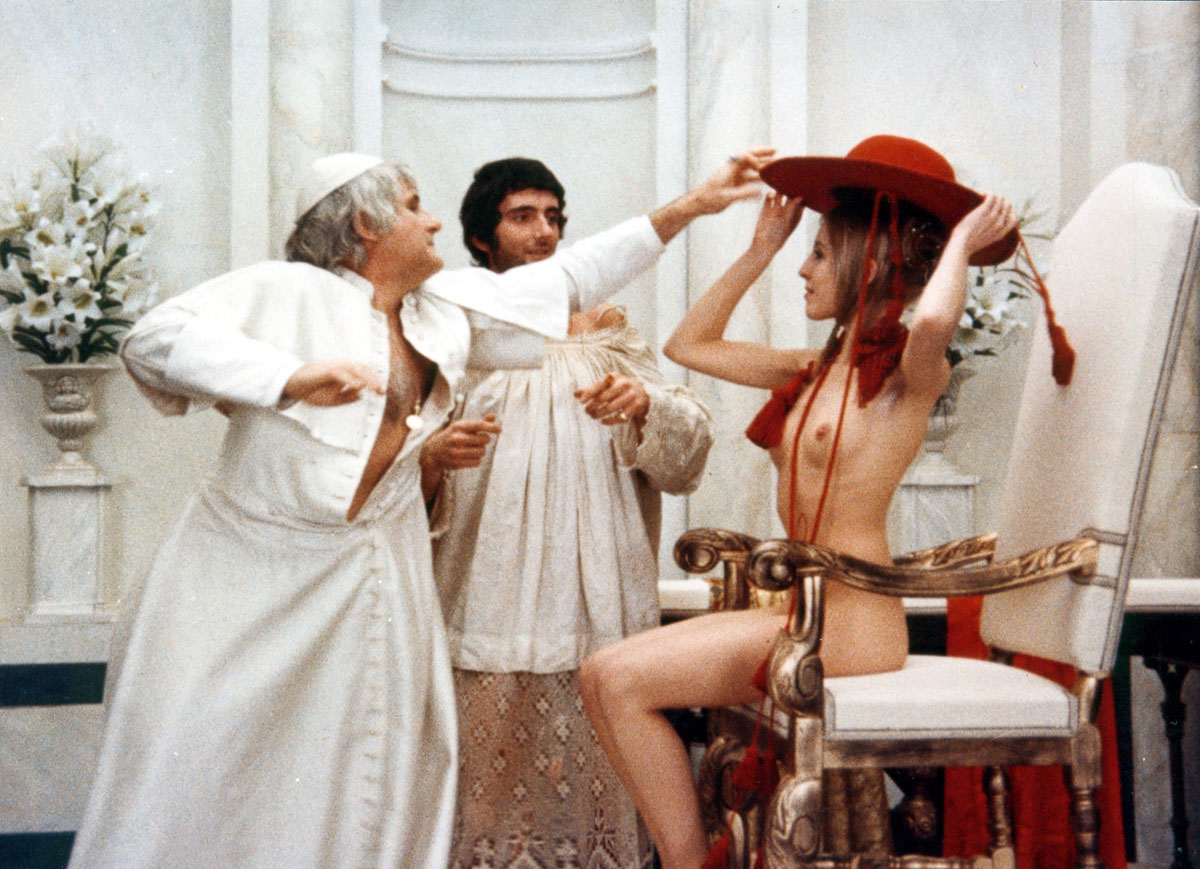

Finalmente, en la versión original el cuarto episodio se corresponde con Lucrezia Borgia, dedicado al incesto, donde una joven mantiene relaciones sexuales con su hermano y con su padre. Al igual que con Thérèse Philosophe, Lucrezia Borgia carece de la profundidad psicológica de La marea o de Erzsébet Báthory, pero sí cuenta con mayor dinamismo y una estética bien cuidada que recuerda a los trabajos menos ostentosos de Greenaway.

Como dato añadido, mencionar que hay una versión de la película en la que el tercer episodio corresponde a un fragmento de veinte minutos de otra película de Borowczyk, La bestia, donde una mujer de la alta nobleza se pierde en el bosque buscando a un cordero y acaba manteniendo una peculiar aventura erótica con una bestia peluda. Recomiendo encontrar la versión de cuatro capítulos, ya que esta parte desentona con la estética de las demás historias y carece de interés.

En definitiva: no hace falta irse a los imperios sensoriales de Oshima ni a los soñadores parisinos de Bertolucci para encontrar a un artista más desnudo que Borowczyk. El director polaco, cámara en mano, se atreve a enseñar al mundo sus deseos y sus pasiones. La complejidad del casi incestuoso romance entre la novia de un joven y su padre en Herida o las tenebrosas bacanales sectarias de Eyes Wide Shut; el irreprimible y voraz apetito del protagonista de Shame o la enfermiza búsqueda de placer terrenal y efímero en Nymphomaniac; las lunas de hiel de Polanski o el fálico y vaginal universo de Cronenberg; ninguna de ellas, por muy obras maestras que puedan ser en sus aspectos más formales, puede equipararse a la belleza que proyecta la vitalidad de un artista dispuesto a mostrar al mundo su intimidad. ¿Y qué mayor intimidad que sus fantasías erótico-sexuales? Tan solo Pasolini y Fassbinder se acercan a este universo tan complejo, pero sus obras son más una proyección de su represión homosexual que un ensalce orgulloso de sus deseos. A diferencia de los demás, Borowczyk utiliza el cuerpo desnudo de la mujer como un lienzo sobre el que escribir la historia del deseo, del amor. Aquí el sexo brilla en su máximo esplendor y se convierte en un reflejo de los instintos más primitivos, aquellos mismos instintos que nos convierten en lo que somos y a los que nunca debemos traicionar. Gracias a sus virtudes y a pesar de sus defectos, y por el simple hecho de mirarnos a los ojos y encontrar tras ellos la vergüenza, la pasión, el cariño y el recuerdo, Cuentos inmorales resulta una obra imprescindible, una pieza clave que nadie debería dejar de ver.

1 Comentario