O

scar Wilde escribía en el prefacio de El retrato de Dorian Gray que todo arte es a la vez superficie y símbolo, y que quienes intentan profundizar sin contentarse con la superficie se exponen a las consecuencias, así como los que intentan descifrar el símbolo. Por tanto, el significado de una obra artística depende exclusivamente de la personalidad del espectador que la contempla. Las intenciones de un cineasta –o de cualquier artista en general– tienen la misma validez que las interpretaciones que hacen los hombres, mujeres y niños que se sientan en una sala oscura y ven la proyección de su obra. Algunos preferirán quedarse en la superficie, limitarse a contemplarla desde la distancia, mientras que otros decidirán adentrarse en su significado.

Teorizar sobre el arte y las representaciones artísticas es una tarea inútil: nunca habrá una verdad absoluta que delimite los parámetros bajo los cuales se debe contemplar una obra. Inútil, sí, pero igualmente hermosa y necesaria, porque pone de relieve la pasión que pueden llegar a despertar algunos autores en las mentes más privilegiadas de cada época y enriquece la imaginación del espectador medio. En mi caso, analizo el cine desde la perspectiva que planteaba Mark Cousins en su Historia del Cine: el contenido y la forma deben estar en armonía para establecer un equilibrio perfecto. Sin embargo, cada uno tiene la necesidad –si no el deber– de escoger los parámetros que considere más oportunos para interpretar la realidad.

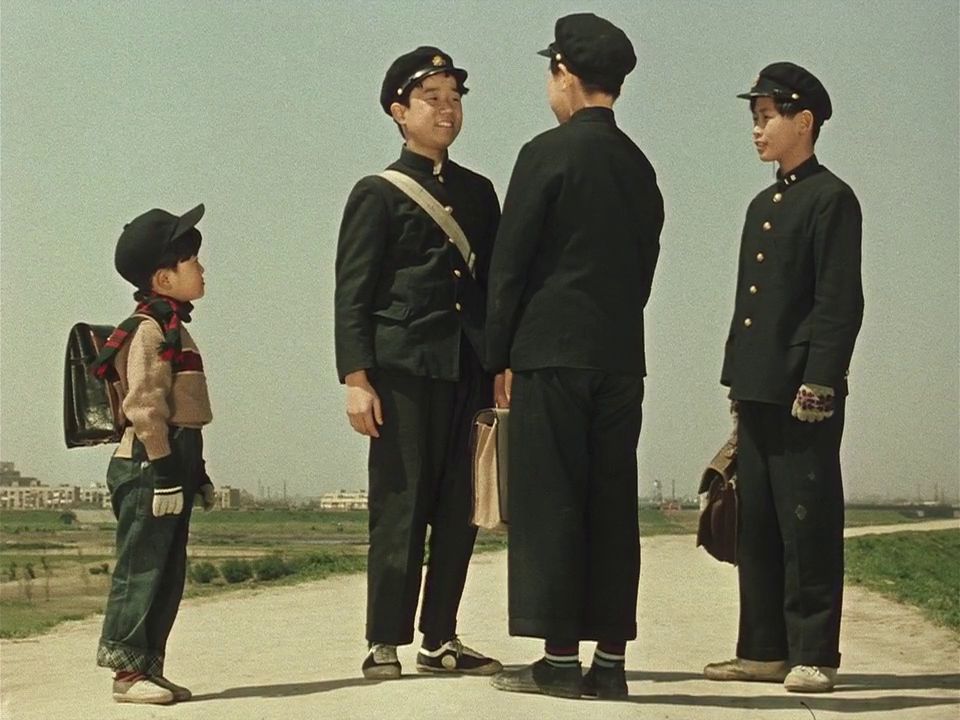

Monica Vitti observa el amanecer en el Mediterráneo en ‘La aventura’ (1960) de Michelangelo Antonioni.

Pero, ¿desde qué punto de vista debemos analizar el cine? Según Edgar Morin, el ser humano proyecta su personalidad en las imágenes en movimiento. Es decir, cuando en La aventura Monica Vitti mira a través de la ventana de una pequeña casita de piedra en mitad de las islas Eolias y observa el amanecer sobre el Mediterráneo, somos nosotros quienes contemplamos el paisaje. Vinculamos nuestra personalidad con la suya. Nos volvemos Monica Vitti, pero al mismo tiempo no dejamos de ser nosotros mismos. La imagen ficticia de la obra se convierte en una realidad (subjetiva, sí, pero realidad al fin y al cabo) y nos dejamos llevar por los sentimientos que nos despierta. Creamos una realidad individual, que no es más que una mezcla de nuestra individualidad y la que destila la proyección –esta vez cinematográfica– a través de las imágenes. Quizás Antonioni buscaba transmitir la belleza del paisaje, o la soledad de su protagonista, o la incomunicación de la pareja, pero nosotros podemos interpretarlo como una búsqueda del amor infinito o una necesidad inevitable de querer escapar de la rutina. Algunos no sentirán nada. Así, siguiendo las palabras de Wilde, e hilando con la teoría del doble que proponía Morin en El cine y el hombre imaginario, el significado de la obra depende única y exclusivamente del espectador; ese mismo espectador que proyecta su personalidad en la obra y la interpreta bajo unos parámetros específicos y únicos. La imagen real e inmediata arranca al pensador del mundo de las reminiscencias y las imaginaciones imposibles y lo convierte en un observador atento, en un voyeurista hitchcockiano que se dedica a analizar, examinar e interpretar atentamente cada uno de los detalles que le ofrece esa materialidad imprimada en celuloide.

Pero, ¿realmente debemos concentrarnos en el engranaje que mueve el espíritu de las creaciones artísticas? Contra Morin he de decir que sus teorías son demasiado ambiguas. Parece querer darle a toda acción un sentimiento de elevación casi místico. Más que su origen considero primordial valorar sus consecuencias. Muchas de estas acciones no corresponden a una revelación espiritual ni a un anhelo desenfrenado del ser humano de querer verse representado, sino que simplemente se limitan a existir porque la novedad, la belleza de la imagen proyectada y el dinero –para entender el cine hay que hablar de los grandes magnates de las ‘majors’– se conjugan para crear productos que bailan entre lo materialista y lo creativo, pero siempre con artistas que se esconden detrás la obra anhelando transmitir una realidad interior transformadora.

Algo parecido pasa con el mundo interpretativo, ese vastísimo creador de iconos y símbolos que siempre ha sido uno de los centros de atención mediáticos. Siguiendo las palabras de Cousins sobre el equilibrio cinematográfico, añado de mi propia cosecha que para que una obra sea elevada debe conjugar las premisas interpretativas del distanciamiento brechtiano y el naturalismo aristotélico. El cine es creador de símbolos e iconos, pero también de sentimientos y pasiones humanas. Además es un profundo canalizador de emociones. Se debe equilibrar el contenido, la forma y la interpretación de manera que una obra emule lo real, lo objetivo, y que en esos lugares cotidianos, precisamente por ser reflejo de la realidad, el espectador pueda sentirse identificado. Es entonces cuando surge la catarsis.

El cineasta puede tener ideas concretas sobre lo que quiere que transmita su obra, pero como ya dijo Wilde, es del espectador de quien depende el significado. Resulta superficial la necesidad de pensar en el porqué oculto detrás de cada imagen. En el arte no hay verdades absolutas. La puesta en escena, la iluminación, las interpretaciones, la banda sonora y el montaje no deben estudiarse por separado, sino que entre todos forman un conjunto; un conjunto que emociona, inspira y no para de crear. Establecida la base, el espectador, a través de su propia inteligencia y sentimientos, debe encontrar el sentido catártico de la obra. De esta manera la película puede considerarse realista pero trascendental, algo parecido a aquello que decía Paul Schrader cuando hablaba de la filmografía de Bresson, Dreyer y Ozu: “hay que entender la obra cinematográfica como una forma fílmica de representación general que expresa lo Trascendente, la superficie de lo real”. A este planteamiento podrían añadirse también decenas de ejemplos de las obras de Kaurismäki, Bergman, Tarkovsky, Wenders, Fassbinder y Godard. En palabras del propio Bresson: “el tema en el cine es solo un pretexto. La forma, mucho más que el contenido, es la que capta y eleva al espectador”.

Un buen amigo mío tuvo como profesor al cineasta iraní Abbas Kiarostami. Me contaba que en una de sus clases le preguntó qué pensaba acerca de la semiótica y de los diferentes significados de la imagen, de las metáforas visuales y del contenido subjetivo. Detrás de sus opacas gafas negras, Kiarostami reflexionó durante unos segundos y dijo: “en mis películas una ventana es una ventana. Si alguien quiere ver algo distinto, allá él”. Resulta irónico pensar en todas las teorías que se han elaborado sobre El sabor de las cerezas, Close-Up o A través de los olivos, cuando, en realidad, no hay mayor significado que la propia ausencia de significado. Fassbinder, en una entrevista recogida en La anarquía de la imaginación, recalcaba una idea parecida: la historia, cuanto más simple, más verdadera.

Independientemente del significado individual de las obras artísticas, lo cierto es que el cine, en su conjunto, ha conseguido establecer unos parámetros reconocibles por el público. La imagen en movimiento comenzó con decenas de hombres y mujeres que creían que el tren que rodaron los Lumière llegando a la estación de La Ciotat los iba a arrollar. Ahora ya nadie se asusta cuando ve a Bronco Billy o a Joe Pesci apuntando con un revólver a cámara y apretando el gatillo. La sociedad ha interiorizado la narrativa cinematográfica y ha asumido que todo lo que se ve en pantalla es ficción y no forma parte de la realidad. El cine, la narrativa, los trucajes, los intérpretes, los juegos de sombras expresionistas y naturalistas, las bandas sonoras, las reglas que conjugan los géneros cinematográficos… todo eso forma parte del imaginario colectivo contemporáneo.

El propio sexo, que ha generado tantos iconos y símbolos, se ha visto constreñido por la censura de las dictaduras europeas y la autocensura del Código Hays norteamericano. Resulta curioso cómo el erotismo y la sensualidad estaba más interiorizada en el imaginario colectivo de los años 20 y 30 que en las décadas inmediatamente posteriores. Tan solo hace falta recordar algunos ejemplos: Leontine Sagan dirigió en 1931 Muchachas de uniforme, la primera película de temática lésbica de la historia del cine; Murnau rodó los pechos desnudos de una tribu indígena caribeña en Tabú (1931); Sternberg provocó a la audiencia con Marlene Dietrich en su cabaretera El ángel azul (1930); los nórdicos impulsaron la figura de la vampiresa devorahombres o femme fatale en el cine mudo; el propio George Albert Smith ya buscaba el erotismo de un beso fugaz en un tren en A Kiss in the Tunnel (1899). Todas estas obras nunca habrían visto la luz bajo la represión de la censura.

Mientras que en el cine es el espectador quien proyecta su personalidad, la televisión proyecta los estilos de vida que debe seguir la sociedad. Como el Gran Hermano de Orwell –aunque sin la penalización por ser un librepensador– la televisión aliena y manipula a su antojo. La saturación psicológica de la avalancha de imágenes deja al espectador con las defensas psicológicas bajo mínimos, y cualquier noticia impactante lo aturde, lo penetra, lo vuelve vulnerable. El problema surge cuando la vulnerabilidad se convierte en rutina. Un telediario anuncia la muerte de un joven atropellado. Cualquiera que escuche la noticia se sentirá triste, le impactará ver el cadáver sobre el arcén tapado con una manta y un hilo de sangre a su alrededor. Al día siguiente escuchará la noticia de cómo varios hombres han sido decapitados por un grupo terrorista. Se le revolverá el estómago. Una semana después verá la imagen de un niño refugiado ahogado en las playas turcas, y así sucesivamente. Lo que al principio era motivo de frustración o espanto, al final se convierte en rutina. El espectador vulnerable se ha insensibilizado ante la oleada de noticias sobre muertes e injusticias, todo ello por pura costumbre. Como una vacuna contra la gripe, el virus mediático ha conseguido que la sensibilidad cree defensas contra la realidad. Esto es lo que Gerard Imbert denominaba hipertrofia informativa.

En una sociedad hipertrofiada y desinhibida de los problemas que no le afecten directamente, la mente del espectador medio es absorbida por los medios de comunicación. Hay quien todavía cree que la televisión, la radio, la prensa y otros métodos de información más modernos –las redes sociales, por ejemplo– son medios fiables e infalibles. Chomsky ya demostró con ejemplos en Los guardianes de la libertad cómo los medios, siempre ajustados a intereses políticos, tergiversan la información de tal manera que no perjudique a sus beneficiarios. El cine, elemento creador de sueños e ilusiones, alejado de la manipulación política –con la excepción de la vertiente propagandística– pero siempre atento al olor del dólar, puede jactarse de tener bastante libertad de contenidos y no depender de intereses gubernamentales. Autores como Orson Welles –que también protagonizó el escándalo radiofónico de la guerra de los mundos– en Ciudadano Kane, Sidney Lumet en Network, Frank Capra en Caballero sin espada y Billy Wilder en El gran carnaval, entre otros muchos, retrataron o denunciaron cómo los medios de comunicación estaban supeditados a intereses económico-sensacionalistas y políticos. Sin ir más lejos, uno de los mayores éxitos de audiencia reciente de Netflix, la serie House of Cards, indaga, siempre bajo el paraguas de la ficción, en cómo Washington es capaz de modificar por la fuerza la conducta de los periodistas que pueden hacer que el sistema se tambalee.